Ketika Jari Berbicara: Menguliti Budaya Cancel Culture dan Dampaknya yang Bikin Pusing

Pernah nggak sih, lagi asyik-asyik scrolling media sosial, tiba-tiba ada satu nama atau brand yang jadi bulan-bulanan netizen? Dari yang awalnya cuma cuitan iseng, eh, nggak sampai sehari, bisa jadi trending topik nasional, bahkan internasional. Ujung-ujungnya, si target bisa kehilangan pekerjaan, kontrak dibatalkan, atau reputasinya hancur lebur. Nah, itulah yang sering kita sebut sebagai "Cancel Culture". Fenomena ini, yang lahir dan tumbuh subur di ranah digital, belakangan ini memang lagi rame banget diperbincangkan. Ibarat pedang bermata dua, ia punya potensi membawa kebaikan sekaligus petaka.

Cancel Culture Itu Apa Sih, Sebenarnya?

Secara sederhana, cancel culture adalah bentuk pemboikotan massal terhadap individu atau entitas publik yang dianggap melakukan kesalahan, baik itu ucapan, tindakan, atau bahkan pandangan yang kontroversial dan dianggap tidak pantas. Intinya, publik ramai-ramai menarik dukungan atau memboikot, dengan harapan si 'ter-cancel' ini merasakan konsekuensi sosial dan profesional yang nyata. Gerakannya cepat, masif, dan seringkali dipicu oleh emosi kolektif yang mendidih di media sosial. Dari Twitter, TikTok, sampai Instagram, semua bisa jadi panggung eksekusi publik.

Awalnya, niatan di balik cancel culture ini nggak jelek-jelek amat, kok. Banyak yang melihatnya sebagai alat ampuh untuk meminta pertanggungjawaban dari mereka yang punya privilese atau kekuasaan, tapi kelakuannya minus. Dulu, orang-orang powerful seringkali kebal hukum sosial. Sekarang? Salah dikit, kena sikat. Ini semacam evolusi dari protes dan boikot tradisional, cuma skalanya jadi jauh lebih besar, lebih cepat, dan jangkauannya global berkat internet.

Dua Sisi Mata Uang: Kebaikan dan Keburukan Cancel Culture

Kayak koin, cancel culture juga punya dua sisi yang jauh berbeda. Di satu sisi, ia bisa jadi alat yang powerful untuk perubahan positif. Di sisi lain, potensi destruktifnya juga nggak kaleng-kaleng.

Ketika Suara Minoritas Punya Taring: Sisi Positif

Nggak bisa dipungkiri, ada kalanya cancel culture ini jadi harapan bagi mereka yang selama ini suaranya tenggelam. Misalnya, kasus-kasus pelecehan seksual, rasisme, atau diskriminasi yang pelakunya punya posisi kuat. Dengan adanya gelombang protes digital, korban atau kelompok yang termarjinalkan bisa mendapatkan dukungan publik yang masif, dan pada akhirnya, pelaku dipaksa bertanggung jawab. Ini menunjukkan bahwa kekuatan kolektif di media sosial bisa jadi penyeimbang yang memaksa keadilan ditegakkan, di mana institusi formal mungkin abai atau lambat merespons. Banyak gerakan sosial yang berhasil menekan perubahan kebijakan atau memberikan efek jera berkat kekuatan 'cancel' ini.

Badai Tudingan dan Pengadilan Publik: Sisi Negatif

Nah, ini nih yang bikin banyak orang geleng-geleng kepala. Seringkali, cancel culture ini bergerak begitu cepat, hanya berdasarkan sepotong informasi atau tangkapan layar yang keluar konteks. Masyarakat, yang sudah terlanjur emosi, langsung jadi hakim, juri, sekaligus algojo. Nggak ada kesempatan klarifikasi yang memadai, nggak ada ruang untuk proses hukum yang fair. Yang ada cuma vonis cepat dari publik.

Akibatnya? Bisa fatal. Karir seseorang bisa hancur dalam semalam. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun lenyap begitu saja, kadang hanya karena kesalahan sepele, atau bahkan kesalahpahaman. Pernah dengar kisah orang yang di-cancel cuma karena cuitan lama dari belasan tahun lalu yang sekarang dianggap nggak relevan? Atau karena gaya bicaranya yang salah dipahami? Ini yang bikin ngeri sih. Ruang untuk bertumbuh dan belajar dari kesalahan jadi tipis banget. Seolah-olah, sekali salah, ya sudah, tamat riwayatnya.

Ironisnya, performa 'cancel' ini juga sering jadi ajang validasi diri bagi sebagian orang. Banyak yang ikut-ikutan teriak "cancel" bukan karena benar-benar paham duduk perkaranya, tapi lebih karena ingin terlihat "peduli" atau "benar" di mata publik. Jadilah, keramaian ini berubah jadi ajang adu emosi tanpa kepala dingin, mirip kayak lagi nonton pertandingan tinju cuma ring-nya di Twitter.

Dampak Jangka Panjang: Dari Mental Sampai Mimbar Bebas

Dampak dari cancel culture ini nggak cuma berhenti pada si 'ter-cancel' aja, tapi juga merembet ke mana-mana, membentuk lanskap sosial dan diskursus publik yang baru.

Korban Mental dan Ruang Rekonsiliasi yang Sempit

Bagi individu yang menjadi target, dampak psikologisnya bisa sangat berat. Depresi, kecemasan, bahkan pikiran untuk bunuh diri bukan hal yang aneh. Mereka merasa terisolasi, dipermalukan di depan umum, dan kehilangan segalanya. Lebih jauh, sulitnya untuk kembali mendapatkan kepercayaan dan tempat di masyarakat juga jadi tantangan besar. Ruang untuk rekonsiliasi atau penebusan dosa nyaris nggak ada. Sekali dicap buruk, cap itu akan melekat terus, bahkan setelah badai 'cancel' mereda.

Chilling Effect dan Politik Ketakutan

Dampak yang lebih luas adalah terciptanya "chilling effect" atau efek mendinginkan. Banyak orang jadi takut untuk beropini, berkreasi, atau bahkan bercanda di ranah publik, karena khawatir salah sedikit langsung jadi target berikutnya. Ini bisa menghambat kebebasan berekspresi dan inovasi, karena semua orang jadi terlalu hati-hati agar tidak 'salah langkah'. Diskusi publik yang seharusnya sehat dan beragam malah jadi homogen, karena semua orang berusaha bermain aman. Kita jadi sering melihat fenomena 'self-censorship' di mana orang memilih diam daripada berisiko diserang massal.

Selain itu, cancel culture juga bisa menciptakan polarisasi yang lebih tajam. Kubu yang pro dan kontra saling serang, memperdalam jurang perbedaan dan membuat kompromi semakin sulit. Bukannya mencari titik temu, malah saling memecah belah.

Mencari Titik Tengah: Antara Akuntabilitas dan Pengampunan

Nggak bisa dipungkiri, cancel culture itu fenomena kompleks. Di satu sisi, ia mengajarkan kita bahwa setiap perkataan dan perbuatan punya konsekuensi, terutama di era digital ini. Ia bisa jadi alat untuk menuntut akuntabilitas dari mereka yang kuat dan membiarkan mereka yang tersisih bersuara. Tapi di sisi lain, kita juga perlu berhenti sejenak dan merenung: apakah setiap kesalahan harus berujung pada penghancuran total? Apakah kita sudah memberi ruang yang cukup untuk klarifikasi, empati, atau bahkan kesempatan kedua?

Mungkin, yang kita butuhkan adalah lebih banyak berpikir kritis sebelum ikut-ikutan nge-gas. Memverifikasi informasi, mencoba memahami konteks, dan memberikan ruang untuk orang bertumbuh dan belajar dari kesalahannya. Akuntabilitas itu penting, tapi memanusiakan manusia lain juga tak kalah vital. Jangan sampai keinginan menegakkan keadilan justru melahirkan ketidakadilan baru yang sama brutalnya. Mari kita gunakan jari-jari ini untuk membangun, bukan hanya untuk menghancurkan.

Next News

Malam Paling Agung di Masjidil Aqsa Saat Nabi Muhammad SAW Menjadi Imam Seluruh Nabi

in 6 hours

4 Lokasi Bersejarah yang Disinggahi dan Menjadi Tempat Sholat Rasulullah Saat Isra' Mi'raj

in 6 hours

Bukan Sekadar Perjalanan, Ini Protokol Langit Saat Nabi Muhammad SAW Naik Buraq

in 6 hours

Langkahnya Sejauh Pandangan Mata, Keajaiban Buraq dalam Peristiwa Isra’ Mi’raj

in 5 hours

Kenapa Rajaban Selalu Dinanti? Tradisi Jawa Rayakan Isra’ Mi’raj dengan Cara Berbeda

in 5 hours

Mengapa Isra’ Mi’raj Terjadi Setelah Tahun Kesedihan? Ini Jawabannya

in 4 hours

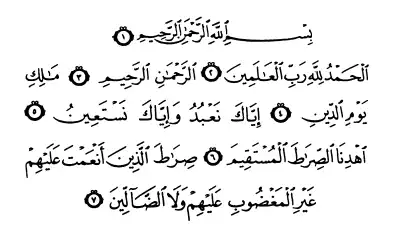

Salat Masih Terasa Hampa? Coba Renungi Makna Al-Fatihah Ayat per Ayat

in 4 hours

Bukan Sihir! Penyakit Aneh Ini Bisa Bikin Kamu Mabuk Berat Cuma Gara-gara Sepotong Roti

in 6 hours

Sholat Sering Melamun? Coba 6 Teknik Ini agar Lebih Khusyuk

in 3 hours

Bukan Beban, Ini Alasan Sholat Disebut Hadiah Langsung dari Allah

in 2 hours