Kesepian di Era Digital: Ironi Terkoneksi yang Bikin Hati Kian Sepi

Pernah nggak sih kamu ngerasa, di tengah hiruk pikuk notifikasi, dering telepon, atau rentetan story Instagram teman-teman, hati justru makin menjerit sepi? Aneh, kan? Di zaman yang katanya serba terkoneksi ini, di mana tinggal "scroll" sedikit kita bisa tahu kabar si A, si B, sampai mantan sekalipun, justru perasaan kesepian itu kayak hantu yang makin betah nongkrong. Seolah-olah, makin banyak tombol 'like' dan 'follow' yang kita pencet, makin banyak juga tembok tak kasat mata yang berdiri kokoh di antara kita.

Dulu, kalau mau tahu kabar teman, paling banter ya ketemuan langsung, nelepon rumahnya, atau kirim surat pos. Prosesnya lama, tapi rasa penasarannya terbayar lunas dengan obrolan tatap muka yang hangat dan kadang sampai lupa waktu. Sekarang? Cukup mantengin layar, semua beres. Tapi, apa iya semua beres? Kenapa ya, justru makin banyak orang, terutama generasi muda, yang mengaku merasa kesepian meski dunia digital selalu ada di genggaman?

Paradoks Koneksi: Makin Dekat, Makin Jauh?

Coba deh kita bedah satu per satu. Media sosial, yang awalnya digadang-gadang jadi jembatan penghubung antar manusia, kini malah jadi medan perang ego. Setiap orang berlomba-lomba pamer "hidup paling bahagia", "liburan paling keren", atau "pencapaian paling wow". Scroll sedikit, ketemu teman lagi liburan di Santorini. Scroll lagi, ketemu yang baru beli mobil mewah. Scroll terus, eh, malah ketemu akun yang lagi pamer bisa kerja sambil rebahan dan tetap cuan. Alhasil, kita yang lagi berjuang mati-matian, boro-boro mau pamer, kadang cuma pengen hibernasi aja rasanya.

Fenomena ini melahirkan apa yang disebut FOMO (Fear of Missing Out). Kita jadi takut ketinggalan, merasa hidup kita nggak se-keren orang lain. Padahal, yang kita lihat di media sosial itu seringkali cuma "highlight reel" alias potongan-potongan terbaik yang sudah diseleksi ketat. Di balik senyum lebar di foto liburan itu, siapa tahu ada drama koper hilang, atau dompet ketinggalan. Tapi ya, mana mungkin diposting, kan? Nah, perbandingan inilah yang seringkali bikin kita merasa inadequate, nggak cukup, dan akhirnya malah menarik diri. Jempol doang yang gerak nge-like, tapi hati mah boro-boro nyentuh kebahagiaan sejati.

Dopamin Digital vs. Hangatnya Pelukan Nyata

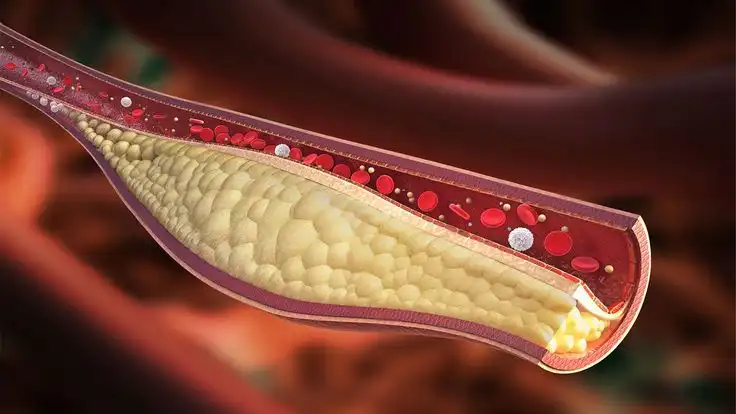

Notifikasi di ponsel kita itu ibarat kembang gula. Manis, bikin ketagihan, tapi nggak bikin kenyang. Setiap 'like', komentar, atau mention yang masuk, otak kita melepaskan dopamin, hormon kebahagiaan instan. Rasanya kayak dapat hadiah kecil yang bikin kita merasa divalidasi, dilihat, dan diinginkan. Tapi, kebahagiaan itu semu dan sementara. Begitu notifikasi habis, kita kembali ke titik nol, dan craving lagi. Akhirnya, kita malah terjebak dalam siklus mencari validasi di dunia maya yang nggak pernah bisa menggantikan kehangatan obrolan mendalam, tawa lepas, atau pelukan tulus dari orang yang kita percaya di dunia nyata.

Interaksi digital, meski mudah, seringkali nggak punya kedalaman. Kita bisa punya ribuan follower, tapi berapa banyak yang benar-benar tahu apa yang sedang kita rasakan? Berapa banyak yang siap mendengarkan cerita kita sampai tuntas tanpa terinterupsi notifikasi lain? Boro-boro curhat panjang lebar, kadang ngetik status galau sedikit aja udah mikir, "Nanti dikira lebay nggak ya?" atau "Jangan-jangan malah di-judge." Makanya, banyak dari kita yang akhirnya memilih memendam perasaan, sendirian, meskipun di saku ada alat yang bisa menghubungkan kita ke seluruh dunia.

Pergeseran Norma Sosial: Ngopi Bareng VS Online Bareng

Dulu, "ngopi bareng" itu artinya ya duduk bareng di kafe, ngobrol, ketawa-ketiwi, sampai piring kosong. Sekarang, "ngopi bareng" bisa berarti duduk di satu meja yang sama, tapi kepala masing-masing nunduk ke layar ponsel. Obrolan jadi patah-patah, seringkali diselingi "Eh, lihat ini deh!" sambil nyodorin layar. Momen-momen kehadiran penuh (fully present) jadi makin langka. Ini bukan cuma salah ponselnya, tapi juga cara kita menggunakannya. Kita jadi 'hadir' secara fisik, tapi absen secara mental dan emosional.

Ditambah lagi, tren kerja dan belajar jarak jauh yang makin menjamur pasca pandemi juga punya andil. Interaksi spontan di kantor atau kampus, seperti obrolan ringan di pantry, basa-basi di lorong, atau diskusi dadakan di meja kerja, kini tergantikan oleh Zoom meeting terjadwal atau chat di aplikasi pesan. Padahal, interaksi-interaksi "kecil" dan tidak terencana inilah yang seringkali jadi perekat sosial, membangun rasa komunitas, dan bikin kita merasa nggak sendirian. Ketika semua interaksi jadi terencana dan terstruktur, ruang untuk kejutan dan kehangatan manusiawi jadi makin sempit.

Tekanan untuk 'Perfect': Hidupku Keren, Kamu Gimana?

Media sosial telah menjadi panggung raksasa tempat setiap orang memerankan versi terbaik (dan seringkali tidak realistis) dari dirinya. Kita semua punya 'persona' digital, yang mungkin jauh berbeda dengan diri kita yang sebenarnya. Kita takut menunjukkan kerentanan, takut dianggap lemah, atau takut tidak sesuai dengan standar 'kesempurnaan' yang dibuat-buat oleh algoritma dan budaya populer. Akhirnya, kita pun terjebak dalam pencitraan.

Tekanan untuk selalu tampil sempurna ini bikin kita sulit untuk membuka diri dan menjalin koneksi yang autentik. Bagaimana bisa kita menjalin hubungan yang mendalam kalau kita selalu sibuk menyembunyikan kekurangan dan kesulitan kita? Kesepian seringkali muncul ketika kita merasa tidak ada seorang pun yang benar-benar mengenal atau memahami kita secara utuh, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kita membangun tembok perlindungan agar tidak dihakimi, tapi tembok itu juga yang mencegah orang lain masuk.

Algoritma: Penjaga Gerbang Atau Pembangun Tembok?

Jangan lupakan peran algoritma. Algoritma media sosial dirancang untuk membuat kita betah berlama-lama di aplikasi. Caranya? Dengan menyuguhkan konten yang paling sesuai dengan preferensi kita. Ini menciptakan 'echo chamber' atau gelembung gema, di mana kita hanya terpapar pada sudut pandang, berita, atau orang-orang yang memiliki kesamaan dengan kita. Awalnya nyaman, tapi lama kelamaan bisa bikin kita makin terisolasi dari dunia luar yang lebih beragam.

Kita jadi merasa 'dimengerti' oleh algoritma, tapi di sisi lain, kehilangan kesempatan untuk berinteraksi dengan perbedaan, berdebat sehat, atau sekadar bertukar pikiran dengan orang-orang di luar lingkaran kita. Ini bisa mempersempit pandangan kita tentang dunia dan juga tentang diri kita sendiri. Seolah-olah, algoritma itu memang penjaga gerbang yang mencegah 'ketidakcocokan' masuk, tapi tanpa sadar, ia juga membangun tembok yang makin tinggi di sekeliling kita.

Lalu, Gimana Dong? Merangkul Kesepian atau Melawan Arus?

Kesepian di era digital ini bukan takdir yang nggak bisa dihindari, kok. Ini lebih ke sinyal, alarm yang memberitahu kita untuk lebih "hadir" dalam hidup. Langkah pertama adalah sadar. Sadar bahwa validasi dari layar itu nggak akan pernah cukup mengisi kekosongan hati. Sadar bahwa di balik 'kemewahan' digital, ada kebutuhan dasar manusia untuk koneksi yang tulus.

Coba deh, sesekali matikan notifikasi, atau bahkan puasa media sosial seharian. Alihkan waktu yang biasanya untuk scrolling ke kegiatan lain: baca buku, jalan-jalan di taman, atau bahkan sekadar duduk diam dan merenung. Prioritaskan pertemuan tatap muka. Ajak teman ngopi beneran, bukan cuma chat "kapan ngopi?". Jangan takut mati gaya karena nggak update status, toh hidup itu tentang pengalaman, bukan tentang seberapa banyak kita posting. Berani juga untuk menunjukkan kerentanan kita pada orang-orang terdekat. Curhat, minta bantuan, atau sekadar bilang "Aku lagi nggak baik-baik aja." Siapa tahu, dengan membuka diri, kita justru menemukan bahwa kita tidak sendirian.

Pada akhirnya, teknologi itu cuma alat. Mau jadi jembatan penghubung atau tembok pemisah, itu semua tergantung kita. Di zaman serba digital ini, tantangan terbesarnya bukan seberapa banyak kita bisa terkoneksi, tapi seberapa dalam kita bisa merasa terhubung. Yuk, mulai sekarang, kita hadirkan hati kita di mana pun kita berada, baik di dunia maya maupun nyata. Karena kebahagiaan sejati, bukan cuma sekadar jumlah 'like' di layar.

Next News

Malam Paling Agung di Masjidil Aqsa Saat Nabi Muhammad SAW Menjadi Imam Seluruh Nabi

in 3 hours

4 Lokasi Bersejarah yang Disinggahi dan Menjadi Tempat Sholat Rasulullah Saat Isra' Mi'raj

in 2 hours

Bukan Sekadar Perjalanan, Ini Protokol Langit Saat Nabi Muhammad SAW Naik Buraq

in 2 hours

Langkahnya Sejauh Pandangan Mata, Keajaiban Buraq dalam Peristiwa Isra’ Mi’raj

in 2 hours

Kenapa Rajaban Selalu Dinanti? Tradisi Jawa Rayakan Isra’ Mi’raj dengan Cara Berbeda

in an hour

Mengapa Isra’ Mi’raj Terjadi Setelah Tahun Kesedihan? Ini Jawabannya

in 34 minutes

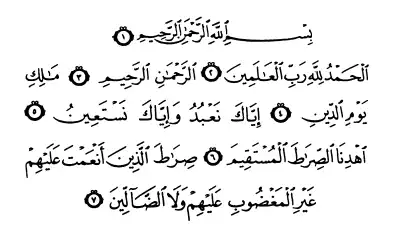

Salat Masih Terasa Hampa? Coba Renungi Makna Al-Fatihah Ayat per Ayat

in 4 minutes

Bukan Sihir! Penyakit Aneh Ini Bisa Bikin Kamu Mabuk Berat Cuma Gara-gara Sepotong Roti

in 2 hours

Sholat Sering Melamun? Coba 6 Teknik Ini agar Lebih Khusyuk

an hour ago

Bukan Beban, Ini Alasan Sholat Disebut Hadiah Langsung dari Allah

an hour ago