Tentang Piring Buah yang Terhidang dan Punggung yang Kian Membungkuk

Refa - Friday, 02 January 2026 | 12:30 PM

Di tengah riuhnya tren digital yang silih berganti dan laju dunia yang semakin tak terkejar, ada satu narasi yang tetap berdiri kokoh, tak lekang oleh zaman. Ia bukan cerita tentang kepahlawanan epik atau intrik politik, melainkan kisah sederhana yang terjadi di balik pintu rumah: hubungan antara anak yang beranjak dewasa dan orang tua yang perlahan menua. Ini adalah cerita yang berulang pada setiap generasi, namun selalu terasa personal dan menggetarkan bagi siapa saja yang mengalaminya.

Kisah klasik ini biasanya dimulai dengan fase pemberontakan. Hampir setiap anak pernah berada di titik merasa rumah adalah tempat yang terlalu sempit untuk mimpi-mimpi mereka. Nasihat ibu terdengar seperti kaset rusak yang diputar berulang-ulang, sementara diamnya ayah sering kali disalahartikan sebagai ketidakpedulian atau kekakuan. Pada fase ini, "pergi" adalah kata kerja yang paling didambakan. Meninggalkan rumah dianggap sebagai satu-satunya cara untuk menemukan jati diri, melepaskan diri dari aturan jam malam, dan membuktikan bahwa dunia luar bisa ditaklukkan tanpa bantuan tangan orang tua.

Namun, waktu memiliki cara kerjanya sendiri untuk mengubah sudut pandang. Skenario cerita bergeser justru ketika si anak mulai merasakan kerasnya "dunia luar" yang dulu didambakan. Saat tuntutan pekerjaan menumpuk, tagihan berdatangan, atau ketika tubuh jatuh sakit sendirian di kamar kos yang sepi, memori tentang rumah perlahan merayap kembali.

Di sinilah momen magis yang menjadi inti dari cerita keluarga yang tak pernah usang itu terjadi: realisasi bahwa orang tua hanyalah manusia biasa yang sedang berusaha melakukan yang terbaik.

Ada keindahan yang menyakitkan saat seorang anak menyadari bahwa "cerewet"-nya ibu adalah manifestasi dari kecemasan akan keselamatan anaknya, atau kaku-nya sikap ayah adalah benteng untuk menyembunyikan kerapuhan emosionalnya. Bahasa cinta dalam keluarga, khususnya di budaya Timur, memang jarang terucap lewat kata "aku sayang kamu". Ia hadir dalam bentuk yang lebih senyap: piring berisi buah potong yang tiba-tiba diletakkan di meja saat anaknya sedang lembur, pertanyaan berulang "sudah makan belum?", atau sekadar memastikan pintu pagar sudah terkunci rapat.

Babak terakhir dari cerita ini sering kali menjadi yang paling emosional. Ia ditandai dengan perubahan fisik yang tak bisa ditolak. Punggung yang dulu tegap memanggul beban keluarga kini mulai membungkuk. Langkah kaki yang dulu cekatan kini melambat. Pada titik ini, peran perlahan bertukar. Anak yang dulu dituntun berjalan, kini menjadi penopang lengan orang tuanya saat menuruni tangga. Rumah, yang dulu ingin ditinggalkan, berubah menjadi satu-satunya tempat tujuan untuk membasuh lelah.

Cerita keluarga ini tidak pernah usang karena ia adalah siklus kehidupan itu sendiri. Setiap orang akan menjadi anak, dan banyak yang kemudian menjadi orang tua, lalu menyadari betapa berat dan mulianya peran tersebut. Pada akhirnya, sejauh apa pun kaki melangkah pergi, narasi tentang rumah akan selalu menarik penghuninya untuk kembali, bukan lagi karena kewajiban, melainkan karena pemahaman yang utuh tentang arti ketulusan.

Next News

Jebakan Makanan Sehat Palsu Penyebab Gula Darah Naik dan Perut Buncit

in 6 hours

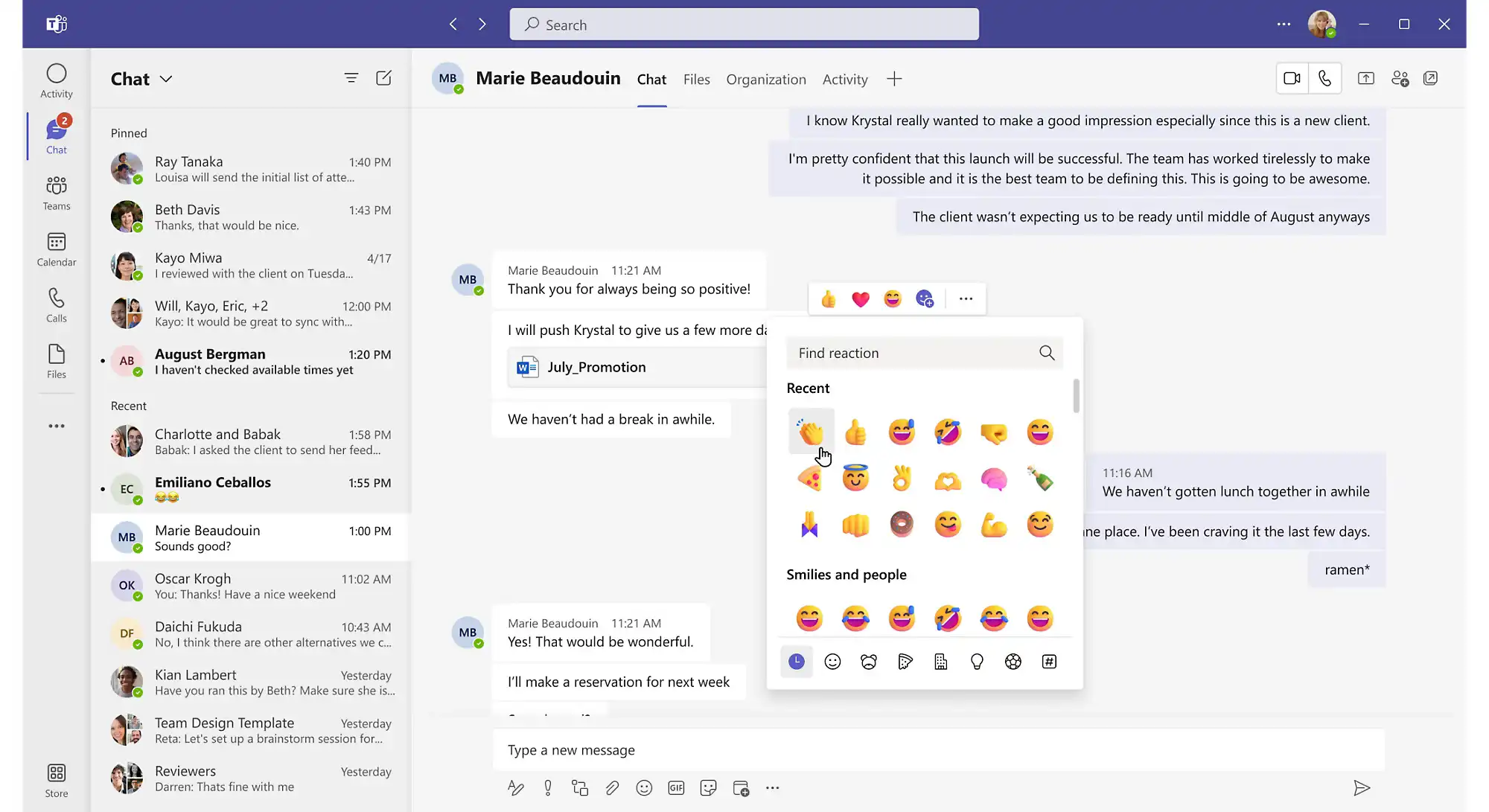

Cara Matikan Read Receipt di Teams & Slack Agar Kerja Lebih Waras

in 6 hours

Hati-hati! Parkir Mobil di Terik Matahari Picu Kerusakan Kaca

in 5 hours

Jangan Langsung Nyalakan AC! Lakukan Ini Saat Mobil Terasa Panas

in 4 hours

Bahaya Tersembunyi Simpan Parfum di Mobil Saat Cuaca Panas

in 3 hours

Tanda Fisik Berbahaya Tubuh Kamu Sudah Kecanduan Gula Tingkat Dewa

in 5 hours

Kabin Mobil Bau Neraka? Ini Tips Praktis Agar Kembali Segar

in 2 hours

Cara Praktis Meditasi 5 Menit di Meja Kerja Tanpa Harus Resign

in 5 hours

Cara Ampuh Bangkit Setelah Berkali Kali Ditolak Lamaran Kerja

in 4 hours

Strategi Tetap Waras Hadapi Rekan Kerja Toxic yang Drama

in 3 hours